挨拶状書き方

挨拶状文の構成

前文

主文

末文

頭語と結語の使い方

時候の挨拶と季語

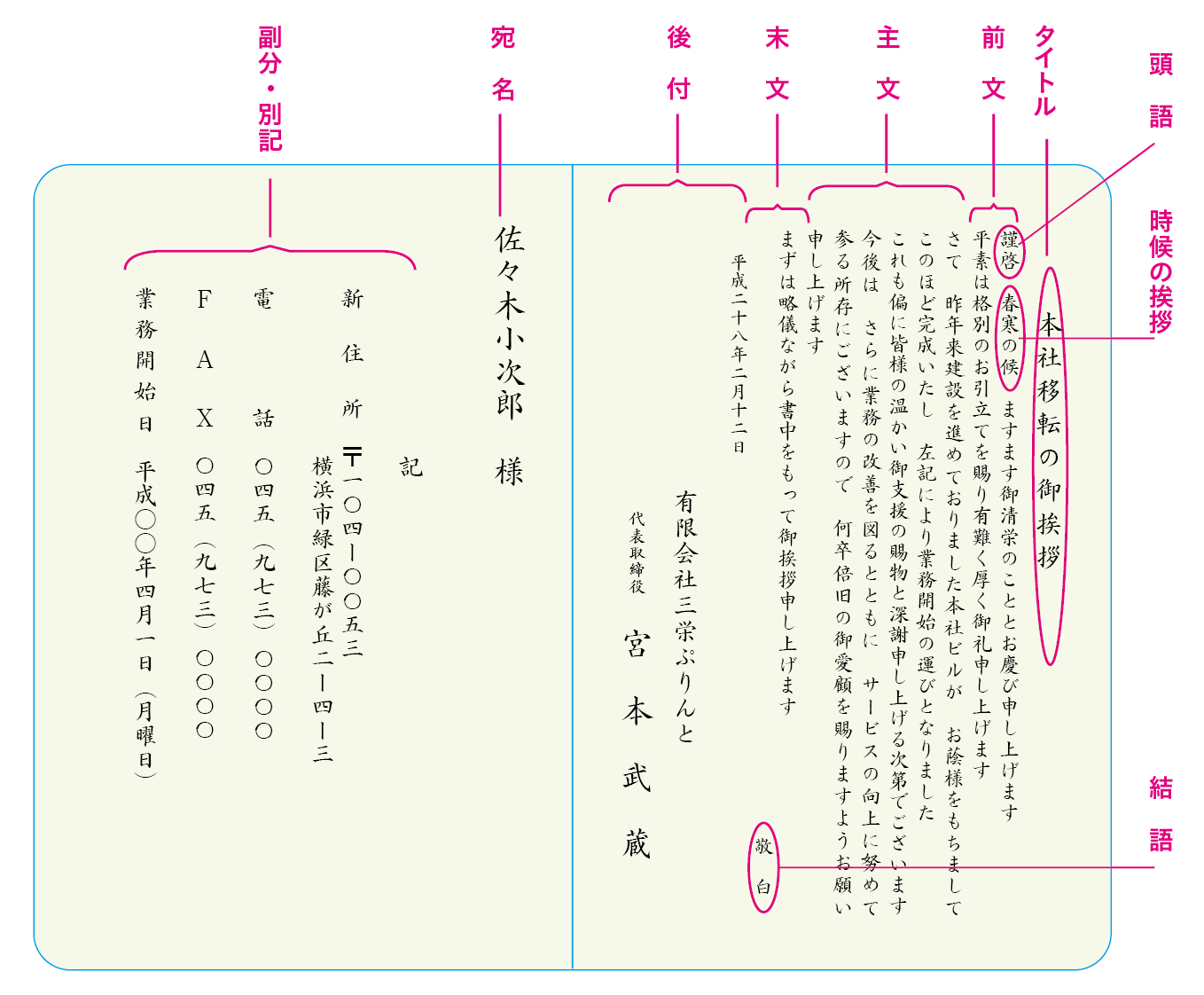

挨拶状の文の構成は、大きく見ると以下のような3つで構成されています。

| 1.前文の挨拶 | 前文では、お元気ですか・・・ご無沙汰してます・・・・感謝してます・・・・・ |

|---|---|

| 2.本文で用件 | 本文では、用件を |

| 3.末文・終結の挨拶 | 末文では 今後もよろしく・・・・ |

さらに、挨拶状の文の構成の要素を細かく見た行きたいと思います。

下図の文例を例に取り、要素を分解し、次に紹介します。

前文の構成について

| タイトル(件名) | 何の為の挨拶状か見えるタイトルを付けます。 案内状や招待状などには、件名を記述するケースが多いようです。 ~お知らせ ~ご案内 ~件 |

|---|---|

| 頭 語 | 結語とセットで使います 拝啓 拝呈 謹啓 謹呈 前略・ ・ ・ |

| 時候の挨拶 季語 | ~候 三月 水ぬるむ 五月 風薫る・・・・・・・・ |

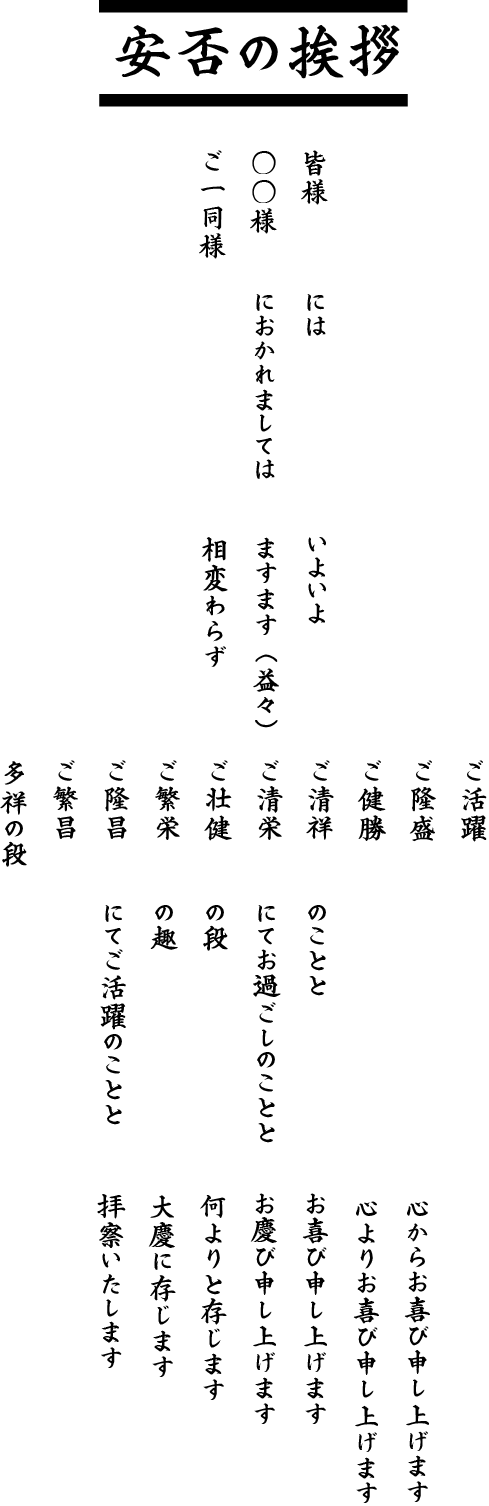

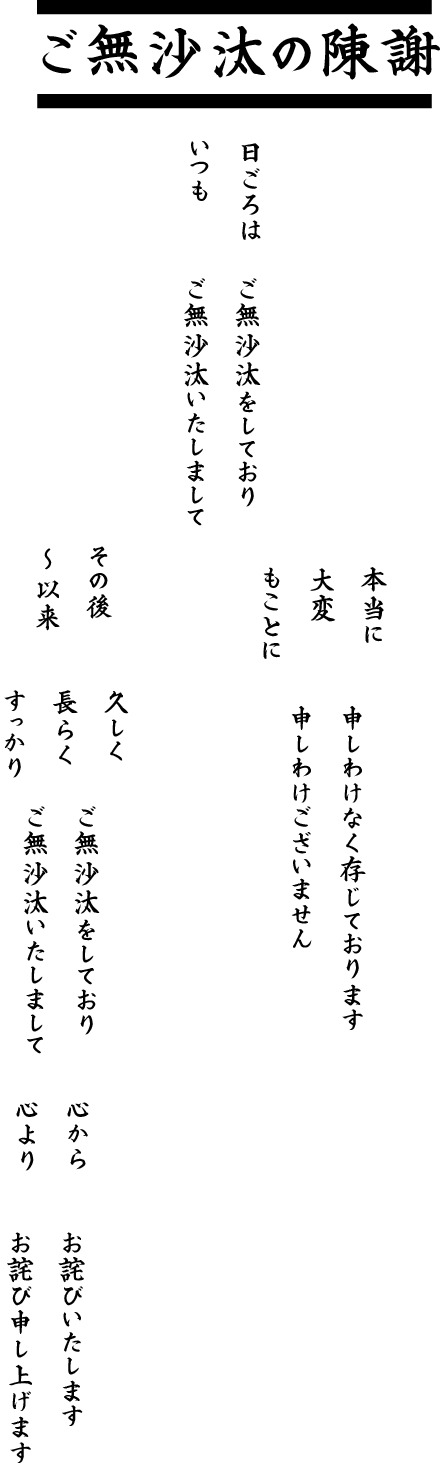

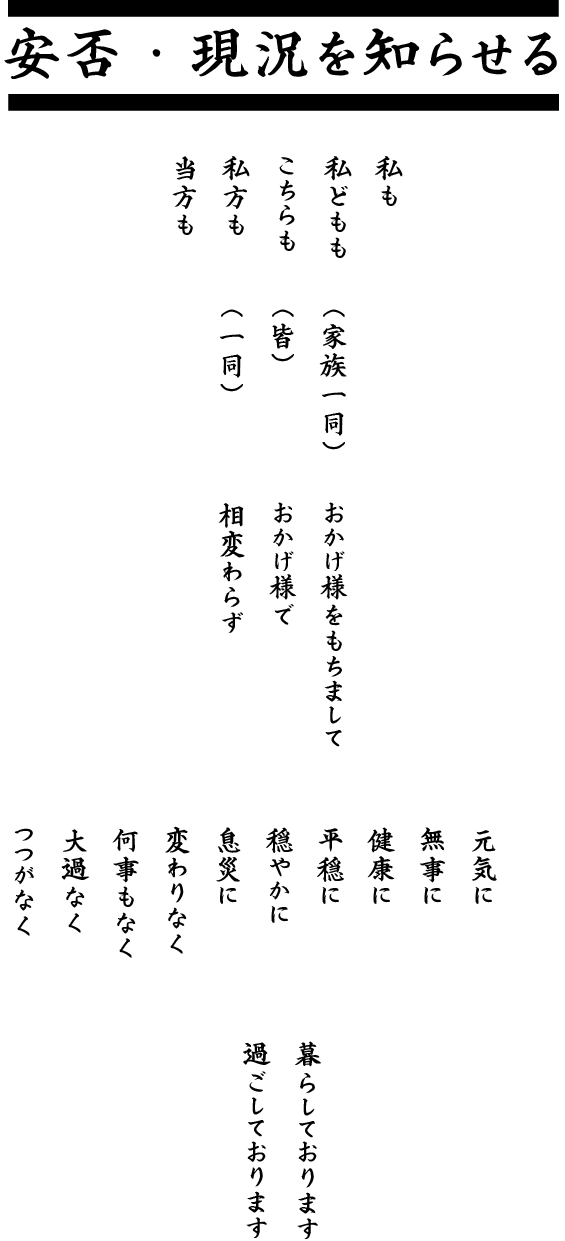

| 前文挨拶 | 前文は、時候の挨拶の後、本文に入る前に、相手の安否を尋ね、お礼や感謝の挨拶を入れます。 前文の項目をまとめると、以下の4つの内容にまとめる事が出来ます。 ・安否の挨拶 ・感謝・お礼の挨拶 ・ご無沙汰のお詫び陳謝 ・自分方の安否・現況を知らせる挨拶 全部を入れる必要は有りません。 また、前略・・・・と省略する場合もあります |

前文を書く上で便利なツールが良く使われています。

前文を分解して、各言葉をつないでいく事で前文を書く事が出来ます。

主文の構成について

| 主文の起辞 | 本文に入る事を示す働きをします。 さて、 ところで、ときに ついては、つきましては、しかるところ・・・・・・ |

|---|---|

| 主文 | 本文・用件 簡潔明瞭に 伝えたい事は、はじめの方に記述が基本 |

末文の構成について

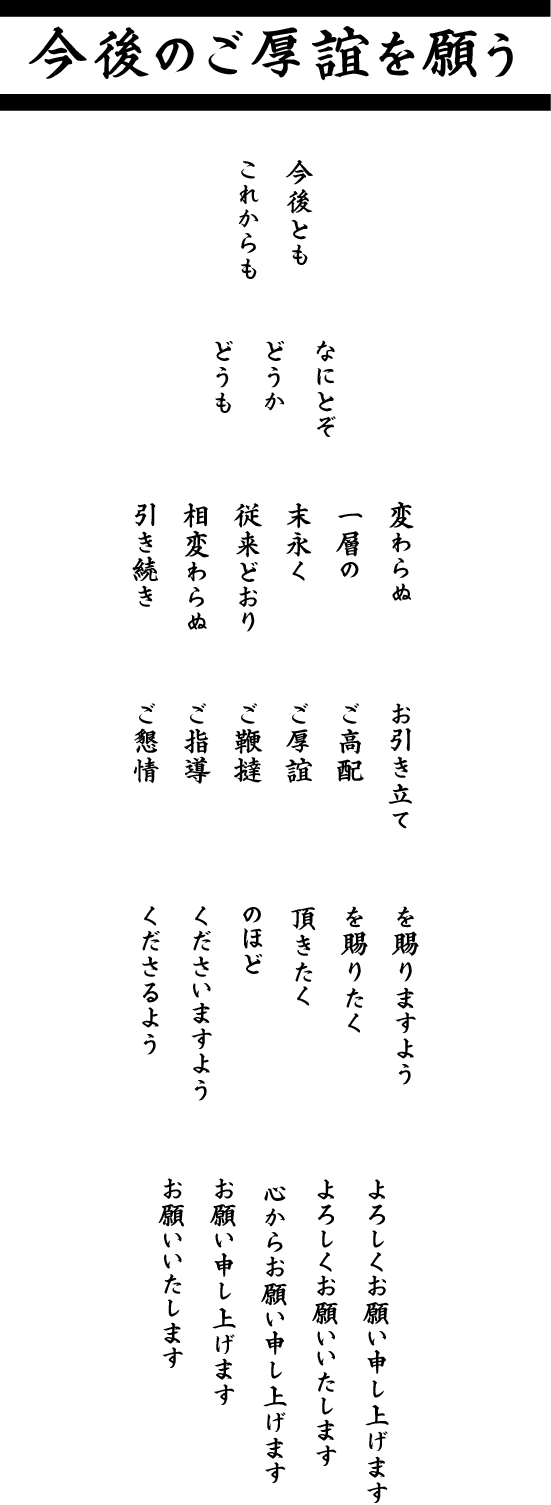

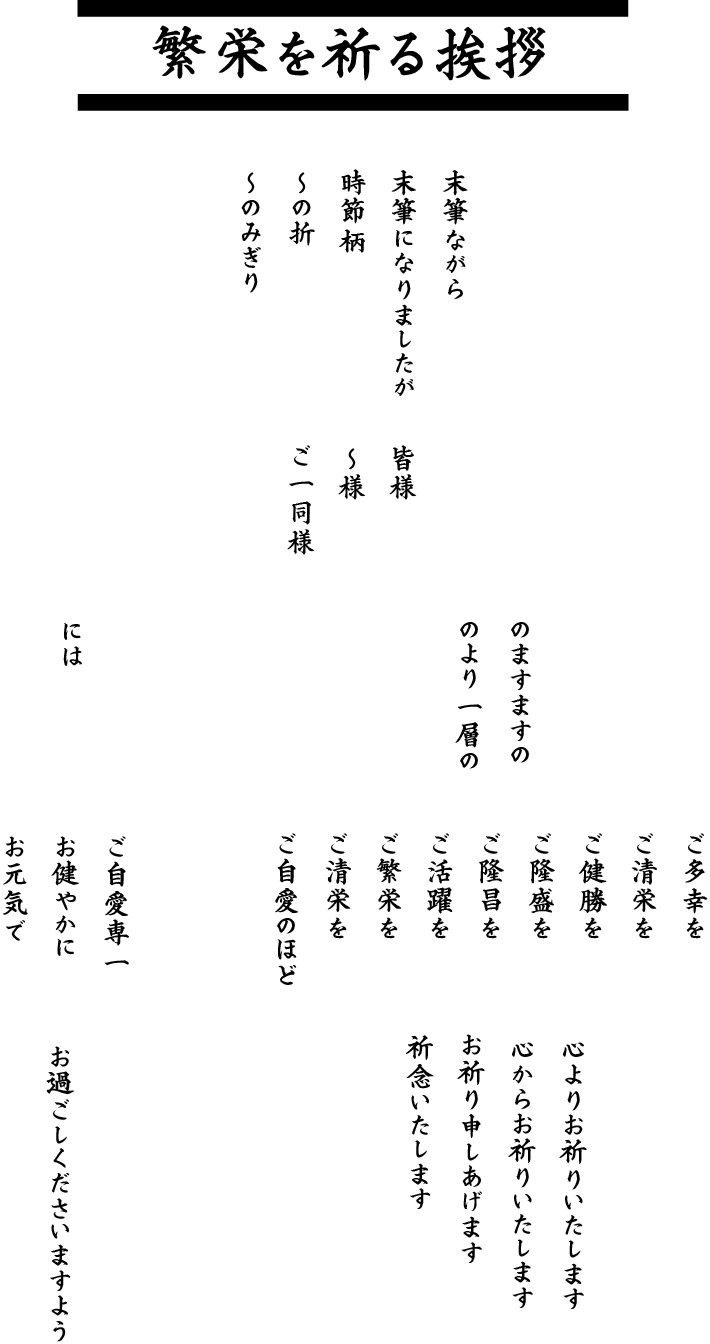

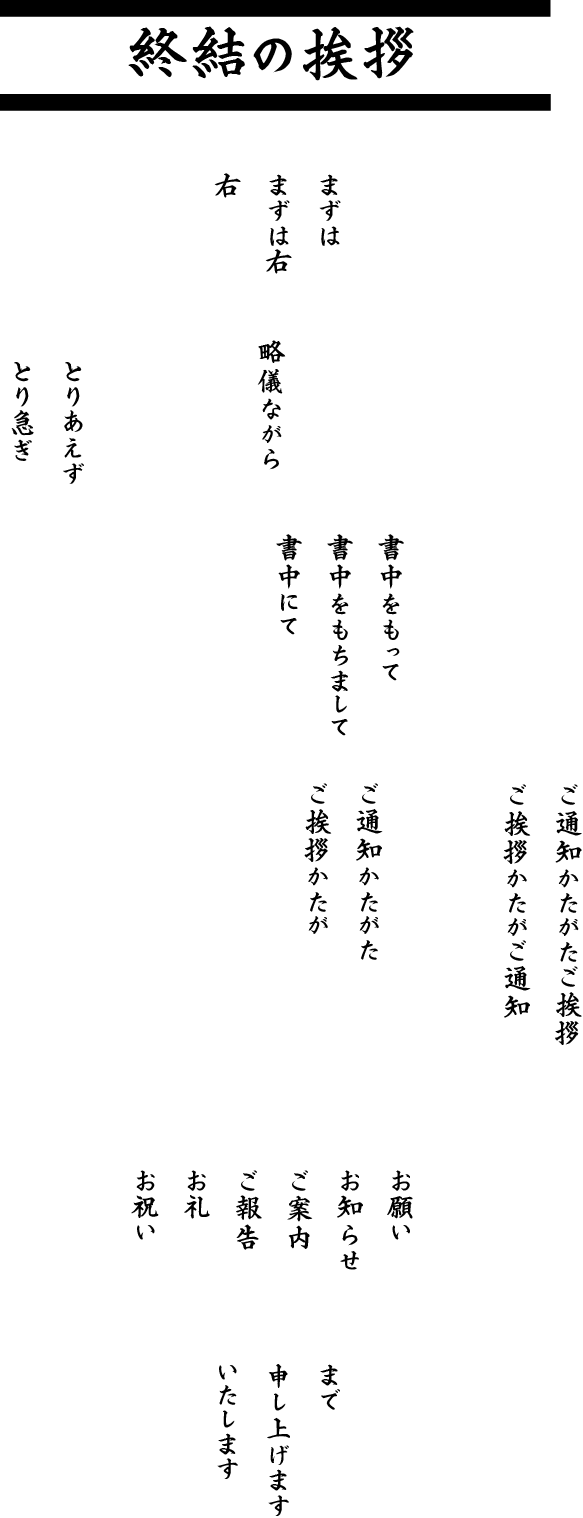

| 末文挨拶 | 末文は、本文に続き、最後にあらたまって今後のお願い、繁栄を願う、終結の挨拶の順にまとめます。 ・今後のご厚誼を願う挨拶 ・繁栄を祈る挨拶 ・終結の挨拶 |

|---|---|

| 結語 | 頭語とセットで使います。 敬具 敬白 頓首 謹白 早々 草々 以上 不一 |

| 後付け | 日 付:差し出す年月日。 差出人:差出人の名前等を記述します。 企業の場合は、社名、肩書きなども記入します。 |

| 宛名 | :ビジネス上での挨拶状では、同じ内容の印刷のため、相手の方一人ひとりの名前の記述は、行われていないようです。 |

| 副分 | 特記事項 、添え書き、追伸 等を記述します。 例)最初に紹介している構成の画像では、新事務所の情報を記述してます。 |

前文と同じように、末文を書く上で便利なツールが良く使われています。

末文を分解して、各言葉をつないでいく事で末文を書く事が出来ます。

頭語は、挨拶状の一番初めに来る言葉です。

また、結語は、挨拶状の末文の最後に来る言葉です。

頭語と結語は、挨拶状の内容に相手の関係にあった言葉や組み合わせのセットで使い分けます。

頭語と結語を使用しない場合もあります

年賀状や寒中見舞い・暑中見舞いなどの季節の挨拶状では不要です。

また、喪中はがきや、お見舞い、弔事の手紙にも不要です。

親しい相手に書く手紙等では、頭語と結語を省略する方もいらっしゃいます。

場面毎に頭語と結語を使い分ける

頭語と結語の使い方を場面ごとに示します

| 頭 語 | 結 語 | |

|---|---|---|

| 一般の手紙 | 拝啓 拝呈 啓上 啓白 一筆申し上げます |

敬具 拝具 敬白 かしこ(女性) ごめんくださいませ(女性) |

| 丁寧な手紙 | 謹啓 謹呈 恭啓 粛啓 謹んで申し上げます |

テ敬白 謹言 謹白 粛言 かしこ |

| 至急・急用の手紙 | 急啓 急呈 急白 取り急ぎ申し上げます |

草々 早々 怱々 不一 不備 不尽 かしこ |

| 略式の手紙 (前文を省略) | 前略 冠省 略啓 寸啓 草啓 前文お許しください 前略ごめんください |

草々 早々 怱々 不一 不備 不尽 かしこ(女性) |

| 初めての人への手紙 | 拝啓 拝呈 初めてお手紙差し上げます 突然お手紙差し上げます失礼お許しください まだお目にかかりませんのに失礼とは存じますが |

敬具 謹言 かしこ(女性) |

| 再発信の手紙 | 再啓 再呈 追啓 重ねて申し上げます たびたびで恐縮ですが |

敬具 拝具 敬白 かしこ(女性) |

| 返信の手紙 | 拝復 復啓 謹復 謹答 啓答 拝答 お手紙拝見いたしました お手紙ありがとうございます ご返事申し上げます お手紙承りました |

敬具 拝具 敬白 謹白 かしこ(女性) お返事まで |

季語を月ごとにまとめましたので参照してください。

| テキストテキストテキストテキスト | テキストテキストテキストテキスト | |

|---|---|---|

| 一月 (正月 睦目) 寒の入り 小寒(6日頃) 大寒(20日頃) |

新年 謹賀新年 恭賀新年 賀正 賀春 頌春 迎春 新春 初春 厳冬 厳寒 酷寒 寒風 寒気 降雪 雪 冷雨 寒鮒 若葉 南天 寒梅 仲冬 極寒 |

新春のお喜びを申し上げます 松の内のにぎわいもようやく平常に戻りましたが 寒風が身にしみるこのごろ 寒気厳しい折 例年にない暖かさに恵まれておりますが |

| 二月 (如月) 寒の入り 小寒(6日頃) 大寒(20日頃) |

節分 晩冬 残冬 寒明け 春寒 余寒 春雪 残雪 雪解け うぐいす 紅梅 椿 葉牡丹 梅月 梅見月 雪消月 初花月 初春月 梅花 残寒 季冬 暮冬 向春 軽暖 | 余寒なお厳しき折 春寒いよいよ募る毎日ですが 春の気配が感じられるころとなりましたが |

| 三月 (弥生) 雛祭(3日) 春分の日(21日頃彼岸中日) 彼岸入り(18日頃 )彼岸明け(24日頃) |

桜月 花見月 早春 孟春 春暖 春めく 水ぬるむ 若草 春雨 陽炎 麗日 つくし こぶし 白酒 春の雪 春陽 浅春 春雪 啓蟄 浅暖 | 日ごとに木の芽もふくらんでまいりましたが ようやく春めいてまいりましたが ひと雨ごとに春の訪れを感じるこのごろですが 春一番が到来しましたが 水ぬるむころとなりましたが |

| 四月 (卯月) 花祭(8日) |

春暖 陽春 仲春 暮春 春眠 春暁 春風 春宵 春陽 桜 朧月 菜の花 花ぐもり 青麦 藤の花 つつじ 石楠花 花見 鳥来月 桜花 麗春 春粧 清明 惜春 穀雨 | 桜前線が足早に北上しているこのごろですが 花便りが届くこのごろですが 春風の心地よい季節となりました 桜花らんまんの好季を迎えましたが 春光うららかな日が続いています うららかな春日和となりましたが 春たけなわの好季を迎え |

| 五月 (皐目) 八十八夜(2日頃) 立夏(6日頃) 子供の日(5日、端午の節句) |

晩春 暮春 新緑 惜春 若葉 風薫る 青葉 若葉 五月晴れ 時鳥 初鰹 新茶 牡丹 草笛 薫風 晩春 葉桜 暮春 季春 | 若葉の緑が目にしみる好季 新緑のすがすがしい季節を迎えましたが 風薫る季節を迎え 端午の節句を迎え 五月晴れの空に新緑が映える季節となりましたが 初夏の気配がただようきょうこのごろですが 行く春が惜しまれる季節ですが |

| 六月 (水無月) 入梅(12日頃 )夏至(22日頃) |

初夏 五月雨 梅雨 長雨 梅雨空 あじさい 梅の実 麦秋 衣更 栗の花 向暑 向夏 薄暑 短夜 | 梅雨明けが待たれる毎日ですが 今年は空梅雨で晴天が続いておりますが 日増しに暑くなってまいりましたが 日増しに夏らしくなってまいりましたが 初夏の風がさわやかに感じられる季節となりましたが うっとうしい長雨続きですが 梅雨空にあじさいが映えるころ |

| 七月 (文月) 七夕(7日) 中元(15日) 孟蘭盆(15日) 小暑(7日頃 ) 大暑(23日頃) 土用入り(20日頃) |

中夏 盛夏 猛暑 酷暑 炎暑 真夏 炎熱 夏空 朝露 山開き 川開き 雷 夕立 夕涼み 仲夏 極暑 厳暑 | 暑中お見舞い中し上げます いよいよ本格的な夏が訪れました 長かった梅雨もようやく明けましたが 海や山の恋しい季節となりました いよいよ夏ですね 口増しに暑く(夏らしく)なってまいりましたが 梅雨明けとともに炎熱(猛暑)の夏が到来しましたが 緑の木陰が恋しい季節ですが |

| 八月 (葉月) 立秋(8日頃土用明け) |

晩夏 暮夏 残暑 秋暑 新涼 朝顔 鈴虫 松虫 こおろぎ 萩 花火 桂月 秋風月 納涼 土用波 川開き 入道雲 萩月 暮夏 早涼 処夏 処暑 季夏 | 残暑お見舞い申し上げます 毎日、相変わらずの炎熱(猛暑)の日々が続いておりますが うだるような暑い日が続いておりますが 残暑厳しい折 暑さもどうやら峠を越したようですが こちらでは毎日、寝苦しい熱帯夜が続いておりますが 立秋とは名ばかりで |

| 九月 (長月) 二百十日(1日頃) 秋分の日(23日頃彼岸中日) 彼岸入り(20日頃) 彼岸明け(26日頃) |

初秋 孟秋 新秋 早秋 爽秋 新涼 秋気 秋色 秋冷 野分 台風 秋の夜 仲秋名月 清涼 秋分 秋涼 初露 重陽 良夜 | あたりの景色もようやく秋色を帯びてまいりましたが 九月とはいえ日中は汗ばむほどの陽気ですが 朝夕はだいぶしのぎやすくなってまいりましたが 残暑も日ごとに和らいでまいりましたが 初秋さわやかな季節となりました すだく虫の音に秋の訪れを感じるきょうこのごろですが |

| 十月 (神無月) | 秋冷 仲秋 秋深し 錦繍 紅葉 秋晴れ 初霜 秋雨 天高く馬肥ゆ 菊香 行楽の秋 味覚の秋 読書の秋 栗 柿 秋刀魚 豊年 落穂 時雨月 爽秋 錦秋 秋冷 秋晴 | 木々の葉もHごとに色づいてまいりましたが 天高く、もの皆肥ゆる季節ですが 秋晴れのすがすがしい毎日が続いておりますが 紅葉の美しい季節となりましたが 早くも紅葉の便りが聞かれるようになりましたが 行楽(味覚、スポーツ)の秋です 秋気さわやかなよい季節となりましたが |

| 十一月 (霜月) 文化の日(3日) 立冬(7日頃) 七五三(15日) |

晩秋 季秋 暮秋 向寒 初霜 菊薫る 冷雨 落葉 白菊 雪待月 霜降月 初雪 小雪 深秋 季秋 霜寒 | 小春日よりの穏やかな日が続いておりますが 菊香る季節となりましたが 日増しに寒さが募ってまいりましたが 秋気深まる折り 朝晩の冷え込みが厳しくなってまいりましたが 落ち葉を舞い上げる冷たい風に冬の訪れを感じます 霜冷の季節となりましたが |

| 十二月 (師走) 冬至(22日頃) |

クリスマス 大晦日 初冬 寒冷 年末 歳末 寒気 木枯らし 短日 霜柱 行く年 年の瀬 除夜の鐘 極月 餅つき 冬木立 忙月 歳晩 月迫 | 今年も残り少なくなってまいりましたが 師走に入り、何かと慌ただしい日々をお過ごしのことと 年の瀬もいよいよ押し迫って(詰まって)まいりましたが 雪の便りも届くころとなりました 歳末ご多忙の折 木枯らしの吹きすさぶ季節を迎え 今年も余日少なくなりましたが 新年を迎える準備で忙しい日々をお過ごしのことと存じます |