返信用はがき

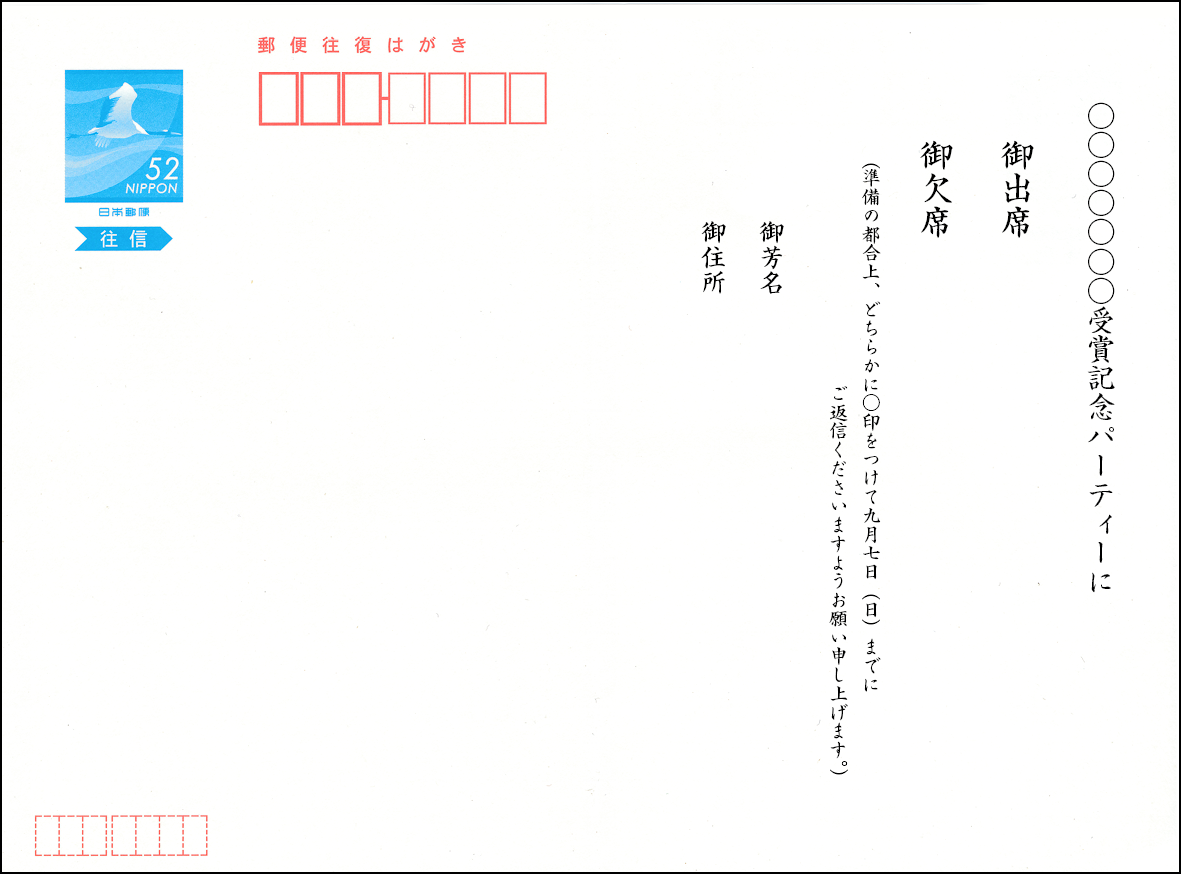

各種イベント等の出欠を取るのに良く使われるのが、往復はがきです。

カードを使った案内状の場合は、返信用のはがきをを同封します。

どちらも、返信と言う事で、同じと考えて良いでしょう。

また、はがきを使用せず、返信用の封筒を同封して返信をお願いする場合もあります。

カードを使った案内状の場合は、返信用のはがきをを同封します。

どちらも、返信と言う事で、同じと考えて良いでしょう。

また、はがきを使用せず、返信用の封筒を同封して返信をお願いする場合もあります。

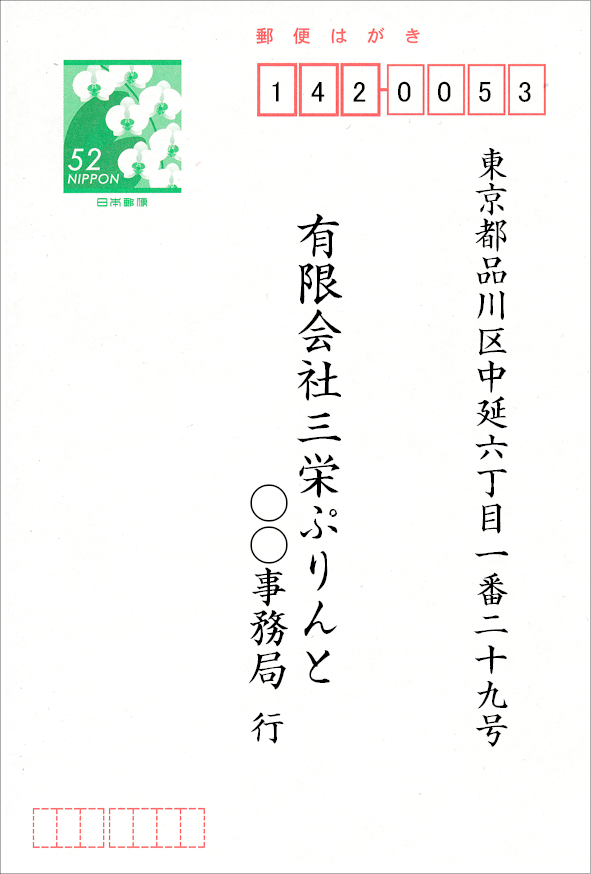

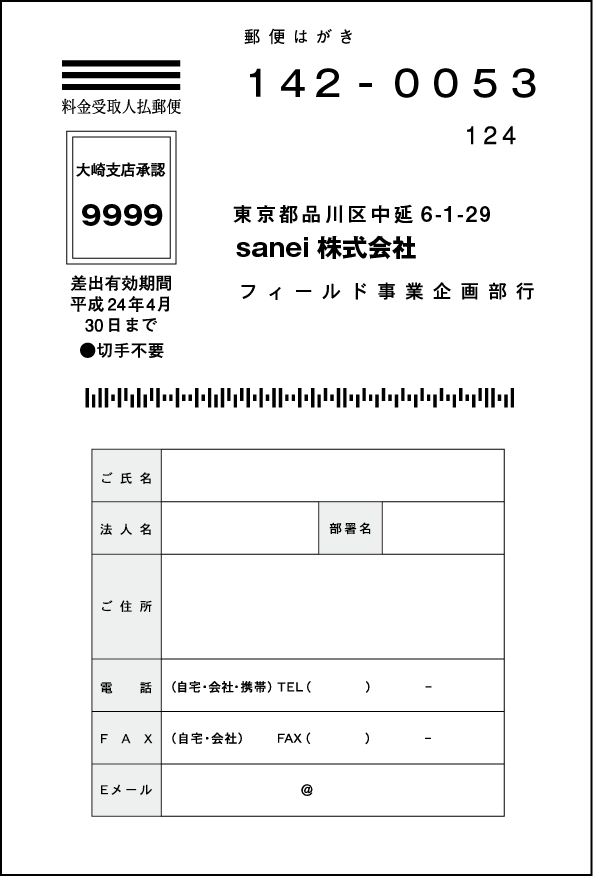

返信 宛名面の書き方

| 返信先の敬称 | 敬称は、 宛 ・ 行 を使います。 名前の下に、サイズ」を落として配置したり、左にずらして記述することが多いようです。 上図の例では、行 を使用してます。 様・御中・殿・・・は、使いません |

|---|---|

| 切手を貼る | 官製はがきを使用する場合は、問題無いのですが、私製はがきを使用する場合は、切手を貼る必要があります。 郵便代をどちら側で持つかによって異なりますが、 招待するような場合には、招待する側が郵便代を持つのが一般的です。 この様な場合は、私製はがきに切手を貼った形にして同封します。 切手を同封して、返信する方に貼ってもらう方もいらっしゃいますが、面倒がらず貼りましょう。 |

| 料金受取人払 | 企業等において、一般ユーザーに対し、アンケートを求めたり、イベントの参加者を募集したり、 その他営業活動の中、返信をお願いする事は良く有る事です。 この様な場合は、料金受取人払郵便が有効です。 料金受取人払郵便の項を参照方 |

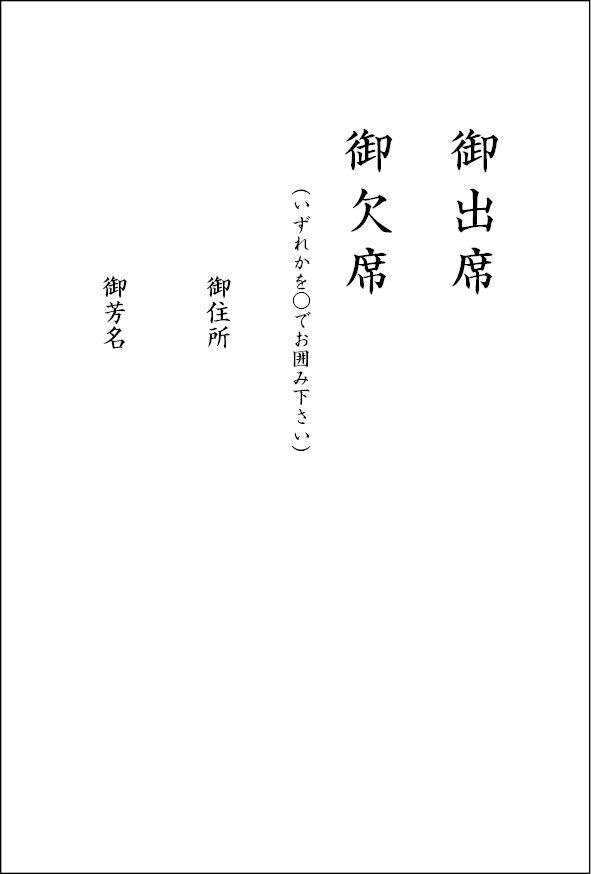

返信はがき本文(返信内容)

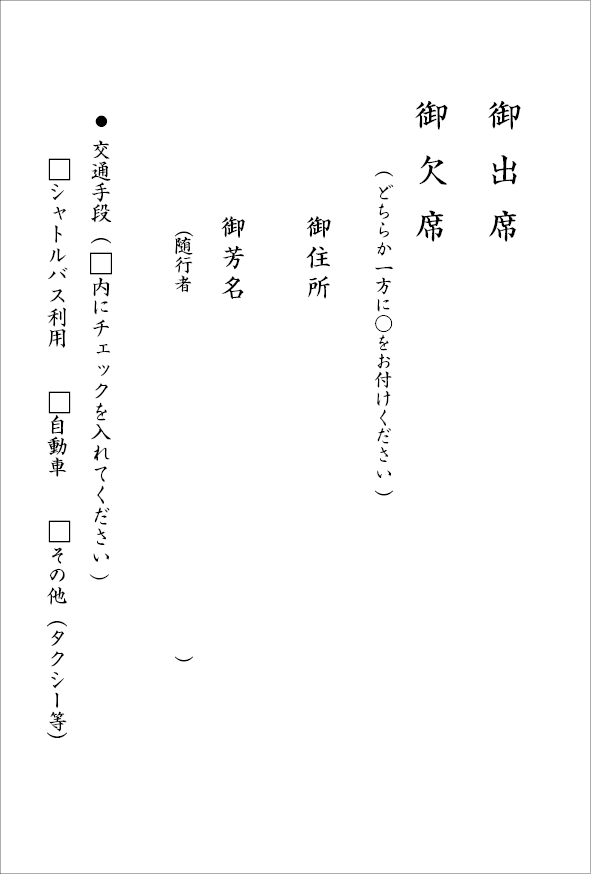

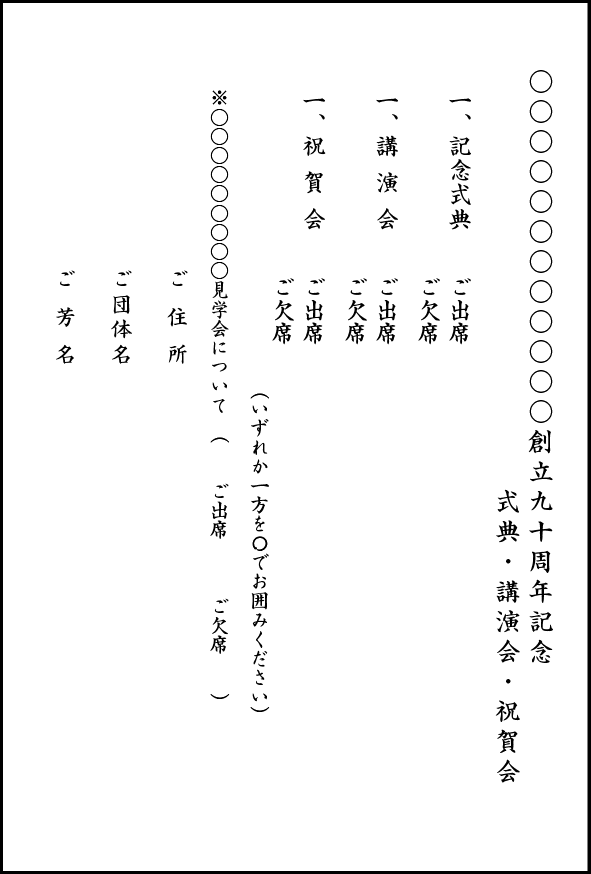

| 返信内容 基本 | テ返信してもらう内容は、そのイベント・目的によって変わって来ます。 左に単純な例を紹介してますが、題目を記述しないものが多いようです。 出来れば、何にの返信なのか記述しておいた方が良いでしょう。 返信内容は、外に見えるので、注意が必要です。 ~件 ~ご案内 ~お知らせ  |

|---|---|

| 往復はがきの返信欄 |  |

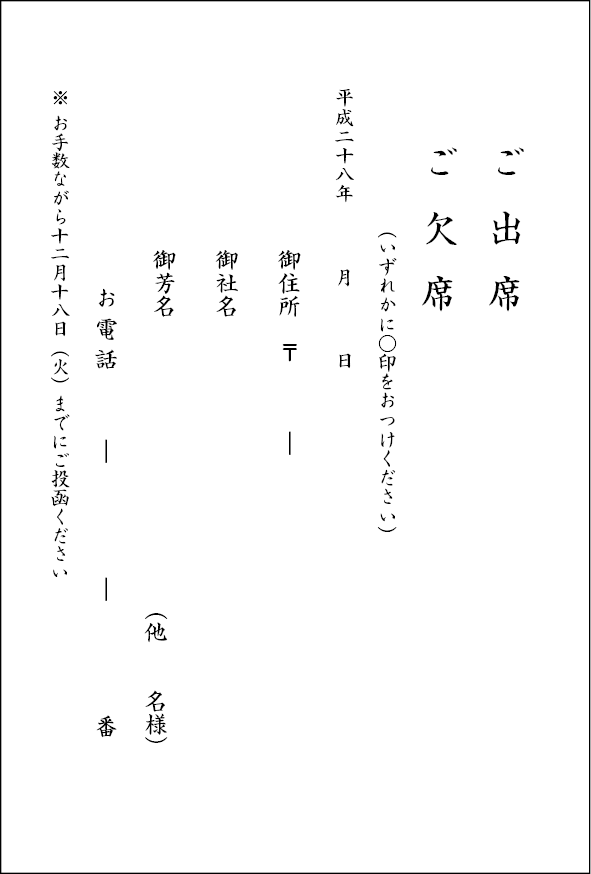

| 投函日等の期限の記述 |  |

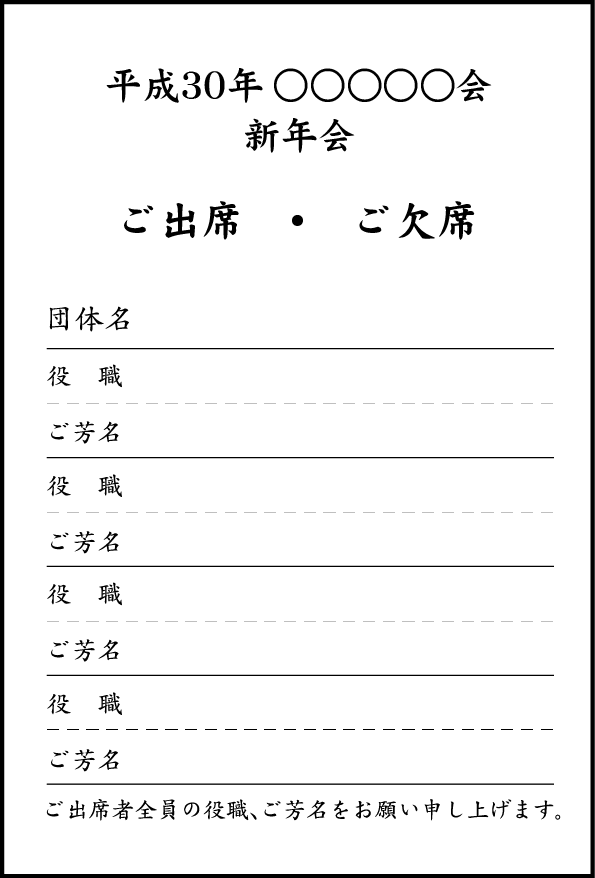

| 情報の収集 |  |

| プログラム毎の出欠確認 |  |

| 横書き |  |

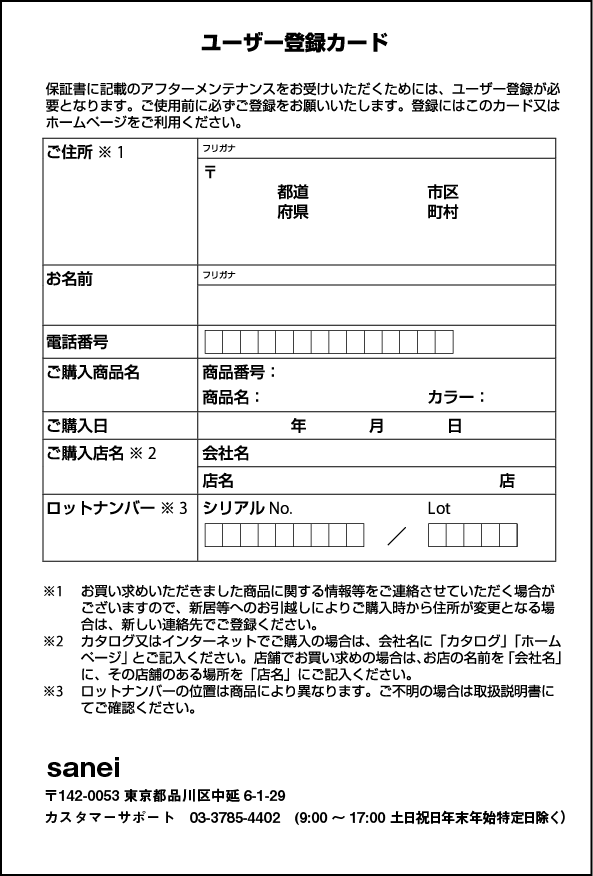

| 横書き 登録カード |  |

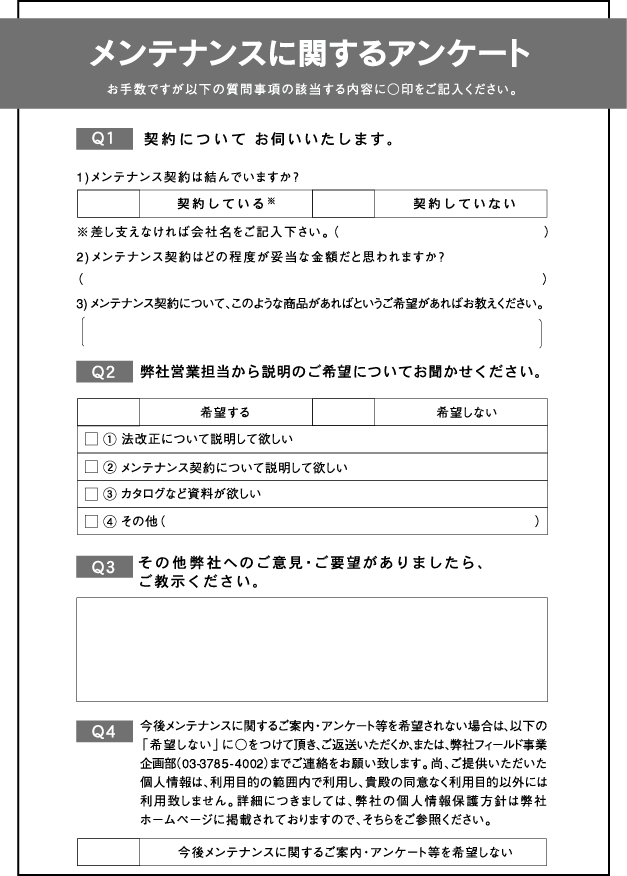

| 横書き アンケード |  |

料金受取人払郵便

| 官製はがきを使用の場合には問題無いのですが、私製はがきを使用する場合は、 切手を貼る必要があります。 切手を貼る作業と言うのもかなりの労力を使います。 結果、切手を同封する事になってしまいます。 こんな時、料金受取人払郵便を使用すると良いでしょう。 詳しい内容は、日本郵便のサイトを参照してください。⇒ 日本郵便 申請は、100枚以上です。 所定の申込書にて申請します。 局からは、承認番号、カスタマバーコードが発行されます。 所定のフォーマットでレイアウトします。 サンプル印刷したもので承認を受けます。 1件毎に申請は必要です。 返信有効期間は、2年となります。 また、期日の延期には、再手続がひつようです。 局への手続きで少し手間はかかりますが、量が多くなる場合は使用すると良いでしょう。 次の例では、本文でアンケートをとる目的の返信はがきのため、 名前等の記述欄もレイアウトされています。 |

|

|---|